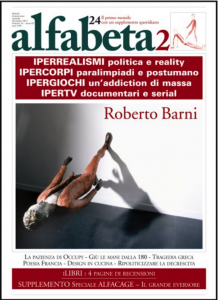

Roberto Barni

Intervistato dal suo doppio

da Alfabeta2, n. 24 – novembre 2012

Per te quando ha avuto inizio?

Potrei dire da sempre, da bambino disegnavo sulla terra e con la terra facevo le sculture.

Ma quando ti sei preso la responsabilità di fare l’artista?

Lentamente, ma il momento decisivo è stato quando alla fine degli anni Cinquanta cominciai a fare grandi quadri monocromi di materia rossa incisa con la mano. Ne rimasi prigioniero. Questa fu la scelta e a suggello feci l’impronta interna della mia mano e della mia bocca. Feci anche delle sculture di filo di ferro da poter indossare e mi fotografai con un imbuto in capo come uno speranzoso Don Chisciotte.

E poi come mai solo due anni dopo, nel 1962, ti è potuto venire in mente di farti il necrologio e di esporlo alla galleria Numero di Firenze?

Pensai che solo attraverso quel gesto sarebbe stato possibile testimoniare il senso di perdita che minacciava l’arte in quegli anni e il profondo senso di inutilità che ancora oggi respiriamo. Il soggetto romantico cedeva il posto all’oggetto.

E dopo la morte?

Con la sparizione del soggetto diventai un oggetto anch’io lavorando maniacalmente a una serie di particolari di topografie di città esposte nel 1963 a Roma.

E quando dipingevi atleti, paesaggi, immagini d’arte, oggetti industriali, treni, strade col traffico eri anche tu un oggetto?

In qualche modo mi facevo oggetto proiettando queste immagini con una lanterna di mia costruzione. Era un modo di creare una iconografia più consona agli anni Sessanta e al mondo industriale. Sui paesaggi, che esposi a Revort 1° nel 1965, Laurence Alloway scrisse, non a caso, della loro capacità di oggettivare la visione della natura.

E i quadri successivi dipinti con ferruggine e minio sono dunque una variazione sul tema?

Sì ma anche un ulteriore patto in questa direzione giocando con la ambiguità della superficie per farne uscire la tridimensionalità. La ferruggine e il rosso minio, colori antiruggine. erano i più adatti a dare un’idea di concretezza lontana dalle belle arti e vicina alla realtà dell’industria, dei tubi Innocenti e delle lamiere. Sulla superficie bianca della tela la forma rossa di Creve 1968 poteva esser letta concava o convessa e allo stesso modo il cancello dipinto a minio di Ora e qui si affermava come oggetto concreto.

In che modo dopo hai fatto uscire le tue opere nello spazio?

In Orizzontale-verticale 1970 le colature rappresentano di fatto la verticale sulla parete e le gocce l’orizzontale sul pavimento, e su queste due dimensioni giocavano anche le sculture mobili in ferro Anatema, Viticcio e Costellazione 1970. Con queste idee avevo progettatit interi ambienti. Idee che tornano spesso a ripresentarsi anche nei lavori recenti sia in pittura Paesaggio addosso sia in scultura Addosso. In Instabile, collocato ad angolo retto tra parete e pavimento, la verticale e l’orizzontale possono essere scambiate e infatti Pasti, esposto nel 2008 da Mudima, ha addirittura scambiato la parete per il pavimento.

E l’uso della fotografia che riappare in quegli anni che valore aveva per te?

Sì, lo ammetto, è una strana periodica necessità di testimoniarmi dentro le mie ideazioni. Intorno al 1970 mi sono misurato con un barbone, con le mie dispersioni sulla parete e sul terreno, con le geometrie di Piero della Francesca e di recente con la moltiplicazione di me stesso in colonne bisbetiche.

A proposito, perché nel 1972 ti sei fotografato davanti alla resurrezione di Piero della Francesca con la data 11.5.1972 ?

Per celebrare simbolicamente la mia resurrezione nel decennale dell’annuncio della mia morte. E’ curiosa e casuale coincidenza a 33 anni. Anche qui l’immagine è costruita sulla orizzontale e sulla verticale indicanti rispettivamente il tempo e l’eternità.

Che significato hai dato a questa resurrezione, che cosa ha comportato per il tuo lavoro?

E’ stata la resurrezione di un nuovo soggetto ancora disposta per la molteplicità, convinto come ero allora e come sono oggi che l’arte in quella fase non si poteva abbracciare con una sola modalità. Lo stile non è qualcosa per farsi riconoscere bensì per conoscere. Ho costruito sculture componibili, ho fatto Kronos a pezzi e l’ho dipinto con ferrugine ossidata «la fine del tempo». Ho inciso direttamente sul colore con la luce del sole Divinità della luce. Ho dipinto alberi con la clorofilla, e ho profumato paesaggi, disegnato enormi calendari con dentro capolavori degli artisti preferiti. Ho usato elementi dell’architettura, della pittura e della scultura antiche disegnati con un esile tratto a cera bianca su fondi ferruginosi e disposti ad angolo retto tra parete e pavimento come nelle mostre Riluttanza a Roma e Humus da Schema a Firenze con ancora nuovi modi di sporgersi nello spazio anche attraverso calchi del mio corpo. Sotto una spinta analoga si corrugano a bassorilievo le superfici dei miei cartonage degli anni Novanta.

E dopo tutto questo come si arriva a Divinità della luce che esponesti a Roma alla Galleria La Salita insieme alla biografia di un misterioso Rupertius?

Dopo aver immaginato la morte e la resurrezione ho immaginato la vita in un altro artista. Rupertius è in sostanza un mio alter ego attraverso il quale ho voluto rivendicare una libertà ulteriore svincolata da qualsiasi condizionamento e sottratta al dominio del tempo.

Lo sviluppo successivo del tuo lavoro rappresenta una evoluzione di questa tematica o ne costituisce una frattura? Come si collegano Rupertius, i terremoti degli anni Ottanta e gli uomini con la benda sugli occhi?

Il sovvertimento temporale è divenuto anche un scorrimento spaziale che genera cataclismi non esenti dalle suggestioni degli sconvolgimenti paesaggistici dell’Italia. In questo mondo sconvolto, la vista, il principe dei sensi, ha perso la supremazia e deve fare ricorso anche ad altro. È cosi che nasce 1’uomo bendato che si muove e si orienta guidato da una nuova sensorietà che è anche contestazione e sfida. È una figura che si predispone ad aggirarsi in una realtà a più dimensioni dove non esistono né sopra né sotto, né destra né sinistra quale appare nei miei lavori dagli anni Ottanta in poi.

Dunque, se interpreto bene il tuo pensiero, la costante presenza della figura umana non sta a rappresentare una centralità dell’uomo nel mondo ma un suo spaesamento.

Si. Hai capito benissimo.

Allora sembra paradossale che proprio in quegli ultimi anni Ottanta il tua interesse per la scultura divenga sempre più forte. Come hai risotto la contraddizione tra la tradizionale staticità della scultura, in particolare della figura umana, e il tuo uomo senza suolo e senza peso?

Le mie figure sono degli archetipi inespressivi e seriali, mossi da un’inquietudine che si manifesta solo nel loro passo e le spinge in tutte le direzioni, in divergenti arabeschi verticali come in Impresa, Gambe in spalla o in esili Colonne bisbetiche fatte di individui sempre sul punto di prendere una direzione opposta all’altro. Queste figure vanno a infilarsi in situazioni imbarazzanti e in articolazioni acrobatiche. In un certo senso la scultura, per la sua replicabilità diventa per me il modo di mostrare più concretamente possibile l’assenza e il vuoto. La scultura ha perso il basamento come lo ha perso il mondo: può esserci in realtà solo un Condominio.

E’ per questo che nella tua scultura si incontrano spesso queste grandi cavità in forma di recipienti?

Sì, e per di più gli uomini che camminano, senza potersi fermare, sul sottile bordo si mantengono in realtà in bilico tra due precipizi. Anche i clandestini che guardano dentro il vuoto di una gabbia da Bagnai a Firenze sono a loro volta immersi in un vuoto ancora più grande mentre in «Capogiro» 2012 l’uomo ne è dirittura risucchiato. E lo sciatore di Base con la testa al contrario è inesorabilmente trascinato in un vuoto a lui invisibile.

D’altro canto però le tue sculture paiono avere una fisicità tattile molto forte, o sbaglio?

E’ vero. Sulla pelle della mia scultura si legge sempre l’impronta della mia mano; è questa la mia resistenza al vuoto. Del resto, come ti ho già detto, la mia prima scultura e stata, nel 1960, il calco dell’interno della mia mano.

Dopo la nascita di una quantità enorme di nuovi mezzi espressivi qual è il tuo rapporto con la pittura e la scultura?

Non le ho mai abbandonate perché sono sicuro della loro capacità di rinnovarsi. Dalle grotte fino a oggi queste arti sono morte molte volte per resuscitare sempre arricchite pur mantenendo il loro contatto con le origini. La loro importanza in mezzo a tutte le novità espressive è simile a quella della stella polare o della meridiana. La loro fissità le fa diventare anche un importante mezzo di orientamento.

Come ti sei trovato in questa conversazione con il tuo doppio?

Chiedilo a Sara.